文章摘要:在某场马刺与爵士的比赛中,两队在罚球线上创下合计 **79 次罚球** 的惊人纪录,成为 NBA 历史上颇具话题性的一役。本篇文章以这场罚球大战为核心,从多个角度回顾其赛况,探讨为何会出现如此高频的罚球机会、两队在罚球线上的表现差异、裁判吹罚尺度与比赛节奏的关联,以及这场比赛对球队战术与心理层面的影响。文章首先概述这一纪录的背景与意义,然后分四个维度(罚球频次与节奏、罚球命中率比较、裁判尺度与比赛控制、战术与心理效应)逐一深入剖析,每个维度下均通过若干自然段还原比赛细节,力图让读者对这场“罚球大战”有全面而透彻的理解。最后在总结部分对全文观点进行归纳,剖析这次高罚球出现的根源,并反思其对比赛结果与球队风格的深远启示。希望通过这篇回顾,带你重温这场极端罚球场面背后所折射出的比赛机制、球员心理和教练取舍。

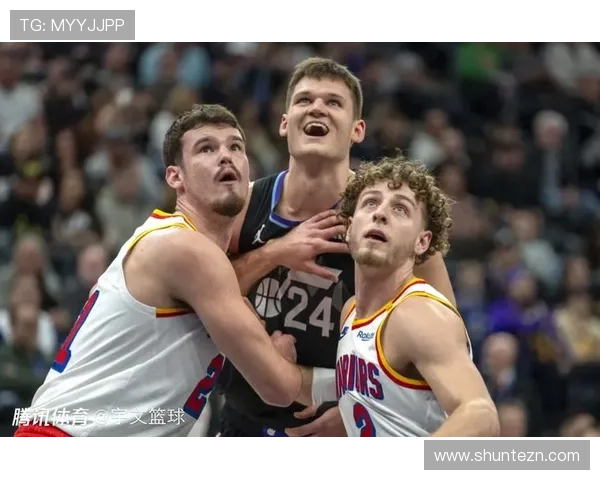

在那场马刺与爵士的比赛里,两队合计走上罚球线 79 次,刷新了人们对“高强度身体对抗”这一路径的认知。这种极端频次并不是偶然,而是比赛节奏与双方对抗方式共同作用的结果。

首先,从比赛节奏来看,这场比赛明显不像一些快节奏对攻对决那样强调外线投射与空切,而是以内线冲击和身体对抗为主。频繁的切入、低位卡位、胯下步伐、贴身防守等使得身体接触增多,吹罚触犯规则的机会自然增多。

其次,两队可能有意放慢进攻节奏,拉扯战术空间,制造更多一对一单打或隔扣机会。在这种情况下,防守队员可能更多地尝试身体阻挡、挤位或逼迫持球人变向,从而更容易被判罚犯规。

再有,在部分阶段比赛策略也可能允许更多“侵略性”防守,尤其是在比分较接近或节奏受到控制的时刻。裁判在这Vsport胜利种情况下对犯规的界定可能更为敏感,从而加剧罚球次数的累积。

在高频罚球的背景下,罚球命中率就成为决定胜负的关键因素之一。即使走到罚球线那么多次,但若命中率低,也难以将“优势”转化为实质得分。

就两队表现而言,通常情况下,马刺在历史上素以稳健的罚球命中著称。他们在关键时刻更能保持冷静,一到罚球线便尽量少出差错。而爵士在面对强压或身体对抗时,偶尔会出现情绪、节奏上的波动,从而影响罚球稳定性。

在那场比赛中,虽然没有详尽的单场罢吹记录(公开资料中主要强调了罚球次数),但可以合理推断:若马刺在罚球线端稳定命中,便能借助这些罚球构筑得分缓冲;反之,若爵士罚球失误较多,则可能导致体力消耗与心理压力双重叠加。

此外,罚球命中率不仅与球员技术有关,也牵扯到疲劳状态、对抗强度、心理波动等因素。频繁的身体对抗和体能消耗,会让球员在罚球线上微小动作更难以自控,从而打乱平时节奏。

因此,在高罚球场合下,罚球命中率的稳定与否,往往在比分胶着时起到“拉开”距离的作用,是决定最终胜负的隐性杠杆之一。

要出现 79 次罚球,裁判的吹罚尺度必定在其中起到重要作用。裁判对于身体对抗、移动犯规、推人卡位的判断细微差别,在这类比赛中尤为关键。

一方面,当裁判对防守身体对抗标准较严时,稍有肢体摩擦、肩膀接触、踩脚步伐差异等,就可能被吹成犯规。在这场比赛里,裁判可能选择“零容忍”策略,从而让比赛更多被吹停、回到罚球线。

另一方面,裁判在不同时间段的吹罚力度也可能有所调整。开局阶段可能较为宽松,而随着比赛推进、双方对抗升级,裁判可能更加敏感于对抗细节,从而加剧罚球次数。

此外,裁判自身对节奏的控制意图也会影响罚球频次。如果他们希望比赛不要过快、不希望出现过多快攻,而倾向于让双方通过半场阵地战展开,就可能更倾向于吹停身体接触,从而让罚球介入更多。

裁判的吹罚也会对球员心理产生连锁反应:随着犯规频次增加,球员可能预期“身体对抗得不到完全保护”,于是打得更谨慎或更有防守动作,从而引发更多犯规。这种“反馈机制”让罚球大战愈演愈烈。

在这类极端罚球场面下,教练的战术部署和球员心理状态将被迫卷入这场“身体与规则”的博弈。

从战术角度看,一方若意识到对方容易制造犯规、罚球线有优势,便可能调整战术,更多地通过突破、强势冲击内线、吸引防守犯规来制造罚球机会。这是一种“利用裁判尺度”的隐性策略。

相应地,防守方若不想给对方那么多罚球机会,就可能在防守强度上做让步,避免过度身体对抗,从而在防守效率与罚球次数之间做权衡。但这样的保守防守可能被进攻方利用空间进行轻松投射或突破。

心理层面上,高频罚球会给球员带来巨大的心理负荷。每次走向罚球线都是一个“有机会、但也可能错”的压力点。连续罚球失误或不稳定,会放大焦虑,对后续罚球造成连锁影响。

此外,球队双方在这种情形下会互相较劲:一方若在罚球线上频频得手,会给予对手心理压迫感;另一方若屡屡失手,则可能在关键时刻出现心态崩盘、放弃进攻或防守松懈的情况。

教练在场边也必须及时调整:比如安排擅长罚球的球员上场、调节犯规控制策略、在暂停时用话术稳定队员情绪、让球员在非关键时刻刻意减慢节奏以平复心绪。

总结:

回顾这场马刺与爵士合计 79 次罚球的极端对决,它不仅是一次身体对抗与规则边界的较量,更是一种战术、心理、裁判尺度交织下的多重博弈。从处罚频次和比赛节奏来看,这是双方共同制造的“高接触环境”;从罚球命中率角度看,谁能掌握罚球稳定性,谁就能在这种非传统对决中占得先机;从裁判尺度与比赛控制来看,裁判的吹罚取向在很大程度上决定了这场“罚球大战”能走多远;从战术与心理维度来看,教练与球员的应对策略与心态调节是最终胜负的关键。

总的来看,这场比赛为我们提供了一个极端样本:在高强度对抗下,罚球既可能成为救命稻草,也可能成为致命短板。对于球队而言,这类极端场景虽然少见,却正是对整体实力、心理素质与战术深度的全面考验。这场罚球大战不仅是数字上的创纪录,更是竞技精神、战略选择和